PREAMBULE :LES DEBUTS DE LA TELEVISION

L'ère "mécanique"

ou les "Trente" glorieuses

En visite chez le directeur

général de la BBC en 1934, le ministre français des PTT George Mandel

découvrait avec intérêt un meuble encombrant doté d'une minuscule fenêtre en

forme de loupe : un téléviseur. Lorsqu'il y vit apparaître la retransmission en

direct du Derby d'Epsom par le pionnier écossais John Logie Baird, avec une qualité d'image grossière mais néanmoins

suffisante pour y distinguer les chevaux et leurs cavaliers, le ministre fut

convaincu : la télévision était une invention de l'avenir et il fallait la

développer le plus vite possible en France.

En visite chez le directeur

général de la BBC en 1934, le ministre français des PTT George Mandel

découvrait avec intérêt un meuble encombrant doté d'une minuscule fenêtre en

forme de loupe : un téléviseur. Lorsqu'il y vit apparaître la retransmission en

direct du Derby d'Epsom par le pionnier écossais John Logie Baird, avec une qualité d'image grossière mais néanmoins

suffisante pour y distinguer les chevaux et leurs cavaliers, le ministre fut

convaincu : la télévision était une invention de l'avenir et il fallait la

développer le plus vite possible en France.

Certes,

le français René Barthélémy avait réalisé une première démonstration publique en

30 lignes le 14 avril 1931. Sur un écran de 40 cm x 30cm dans

l'amphithéâtre de l'Ecole Supérieure d'Electricité de Malakoff, il avait diffusé

le court métrage «L'Espagnole à l'Eventail» depuis la Compagnie des Compteurs de

Montrouge, distante de 2 kms

(pour voir sa secrétaire Suzanne Bridoux devant la caméra, cliquer

ici

).

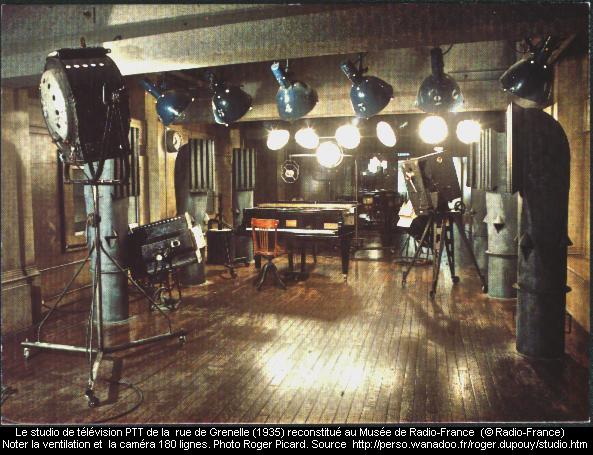

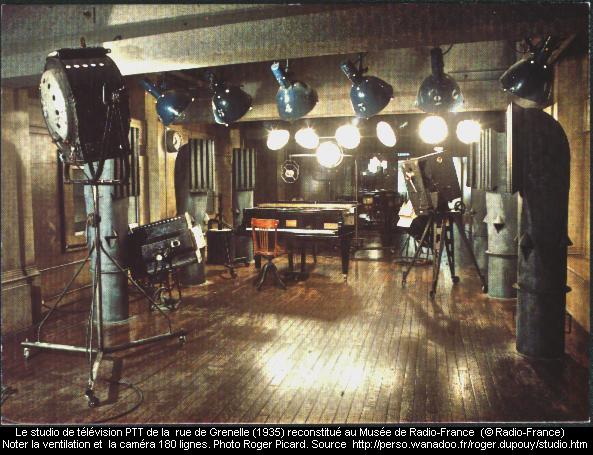

Le ministre Queuille avait ensuite autorisé

l'installation d'un studio rudimentaire au 87, rue de Grenelle. Mais la

Grande-Bretagne diffusait régulièrement depuis 1932 les programmes expérimentaux

du pionnier écossais John Logie Baird dans la bande des ondes moyennes, et son

"Televisor" se répandait petit à petit chez quelques Britanniques amateurs

d'innovation technique.

De retour à

Paris, Mandel mettait en place avec René Barthélémy un studio de télévision dans

les locaux de l'Ecole Supérieure des PTT, au 103 rue de Grenelle, non loin de la

Tour Eiffel, tandis qu'au Havre Henri de France poursuivait ses essais en 60 puis en

120 lignes sur l'émetteur de Radio Normandie.

Pour plus de détails sur

l'histoire de la TV britannique des années 30, voir les très beaux sites de

MM. André

Lange et Don Mac Lean.

A cette

époque, les émissions TV expérimentales étaient diffusées sur les stations de

radio pendant leurs interruptions de programme (les radios n'émettant pas en

continu). Au lieu des paroles et de la musique, l'auditeur entendait alors un

vrombissement bizarre : l'émission de télévision !

A cette

époque, les émissions TV expérimentales étaient diffusées sur les stations de

radio pendant leurs interruptions de programme (les radios n'émettant pas en

continu). Au lieu des paroles et de la musique, l'auditeur entendait alors un

vrombissement bizarre : l'émission de télévision !

(pour

voir Suzanne Bridoux en direct du «Poste Parisien» cliquer

ici

).

L'analyse électronique

de l'image, très rudimentaire,

était réalisée avec des moyens relevant du bricolage, à partir d'un «disque de Nipkow» parcouru

d'une spirale de trous tournant à grande vitesse devant une cellule photo-électrique.

Celle-ci, variant d'éclairage au passage de chaque trou, produisait le signal vidéo.

A la réception, la persistence rétinienne de l'oeil permettait de reconstituer

l'image avec une lampe au néon : son intensité variait derrière un disque comportant

le même nombre de trous que celui de l'émetteur. Un signal spécifique en assurait

le synchronisme.

Un disque percé de 30 trous donnait une image en 30

lignes, un autre percé

de 60 trous donnait une image de 60 lignes. L'image était

minuscule et floue. Une énorme loupe permettait d'atteindre la taille

d'une carte postale.

Les

essais de télévision étaient souvent muets, le son ne pouvant être diffusé qu'en

simultané par une autre station de radio. La définition retenue était de 60

lignes, mais très rapidement le besoin d'obtenir une image plus détaillée

poussait Barthélémy à porter l'analyse de l'image à 180 lignes. Cette définition,

pratiquement le maximum pouvant être atteint par les moyens mécaniques, était

également retenue par l'Allemagne en 1935 (pour

voir le camion de reportage allemand cliquez

ici

)

et les Etats-Unis. Quelques années

plus tard en Grande-Bretagne, dans le duel qui allait l'opposer au redoutable

concurrent "tout électronique" Marconi-EMI, Baird ira jusqu'à 240

lignes mais devra s'avouer vaincu face à l'estocade finale de son challenger

: une télévision en 405 lignes totalement électronique...

La caméra

mécanique française "à disque de Nipkow" existe toujours : elle figure en

bonne place au musée de la radio-télévision de la Maison de

Radio-France (on

la voit à droite sur la photographie ci-dessous).

En parallèle, les

recherches amenaient cette télévision gourmande en bande de fréquences, à émigrer

vers les ondes "ultra-courtes" dans la gamme des 10 mètres, d'utilisation

plus complexe que les ondes moyennes. Le studio de l'Ecole Supérieure des PTT prenait

de l'ampleur en recevant un équipement imposant : un éclairage de 45 kW pour

pallier l'insuffisante sensibilité de la caméra " mécanique" et un puissant

système de réfrigération avec quatre bouches d'aération dignes d'un paquebot !

Il fallait en effet ramener la température sur le plateau ( 60° environ! ) à un

niveau plus acceptable pour les présentateurs et les artistes... Ceux-ci

luttaient malgré tout contre les coups de soleil et les écoulements du

maquillage outrancier nécessaire à cette prise de vue encore

balbutiante (pour

voir Suzy Winker, première présentatrice de la télévision française en 1935,

cliquez

ici

).

Pour découvrir la télévision mécanique et

admirer la reconstitution d'une caméra et d'un téléviseur opérationnels en 60

lignes (voir la mire ci-dessus) , le superbe travail réalisé par M. Roger Dupouy

est présenté en détail sur son site http://perso.wanadoo.fr/roger.dupouy.

La télévision

"électronique"

«

Nous

avons fait un beau voyage... »

Le 10 novembre 1935, sur de petits écrans verdâtres

(les recherches n'avaient pas encore permis d'obtenir une image en noir et blanc) quelques spectateurs

privilégiés découvraient le visage aimable de

Mlle Béatrice Bretty, Sociétaire de la Comédie Française (et amie très proche du

ministre) qui rendait compte d'une tournée du "Français" en Italie. Encore

expérimental, le programme était capté par seulement 300 ou 400 récepteurs à

Paris ( cliquer

ici ). Peu

nombreux étaient les comédiens et artistes acceptant de participer à ces

émissions régulières, mais très sommaires et trop

confidentielles.

Le 441 lignes,

norme universelle ?

.jpg) Diffusées trois jours par

semaine (de 11h à 11h30 et de 20h à 20h30) et le dimanche (de 17h30 à 19h30) les

émissions étaient composées de variétés et d'interviews

en direct auxquelles s'ajoutaient des films d'actualités

cinématographiques et de court métrage.

Heureusement l'Exposition

Universelle de 1937 allait fortement contribuer à mieux faire connaître la

télévision auprès du public, tandis que les travaux continuaient pour améliorer

ses performances techniques.

Diffusées trois jours par

semaine (de 11h à 11h30 et de 20h à 20h30) et le dimanche (de 17h30 à 19h30) les

émissions étaient composées de variétés et d'interviews

en direct auxquelles s'ajoutaient des films d'actualités

cinématographiques et de court métrage.

Heureusement l'Exposition

Universelle de 1937 allait fortement contribuer à mieux faire connaître la

télévision auprès du public, tandis que les travaux continuaient pour améliorer

ses performances techniques.

Depuis 1936 en effet, la BBC

avait abandonné la télévision mécanique de Baird au profit du

système entièrement électronique de Marconi-EMI : la définition de 405

lignes allait d'ailleurs vivre des décennies de gloire au Royaume-Uni, son

abandon définitif n'intervenant qu'en... 1983.

Dès la même année, les

Allemands avaient donné le départ à un ambitieux projet de télévision en

diffusant les Jeux Olympiques de Berlin dans la capitale nazie avec une médiocre

définition de 375 lignes qu'on allait rapidement porter à celle plus acceptable

de 441 lignes.

Les américains de RCA les avaient précédé de peu sur ce

même standard, abandonnant la faible définition provisoire de 343 lignes

(également choisie par... l'URSS) qu'ils avaient initialement utilisée lors des

premières émissions diffusées de l'Empire State Building de New-York.

Les

Français suivaient le mouvement en installant un émetteur de 30 kW, le plus

puissant du monde, au pied de la Tour Eiffel. Deux énormes câbles coaxiaux

y étaient tirés jusqu'à des jeux d'antennes fixés à son sommet, assurant une

bonne réception dans un rayon de 60 à 80 kilomètres autour de la capitale. De

timides

publicités commençaient à proposer des téléviseurs (cliquer

ici et

ici

).

En

1938, la Télévision Française devenait entièrement électronique avec une

porteuse vidéo en 455 lignes et sa porteuse audio associée. La sensibilité

améliorée des caméras permettait désormais des conditions de tournage

acceptables, avec un éclairage moins colossal et surtout des prises de vues en

plan plus large.

Les programmes se développaient quelque peu. Malgré

l'impossibilité théorique de les relier entre elles, on envisageait sérieusement

l'installation de stations dans les grandes villes de province : Lyon, Marseille

et Bordeaux étaient planifiées et des essais en 455 lignes avaient lieu à Lille

au printemps de 1939. Mais la guerre allait mettre un terme à tout cela dès le

mois de septembre : les émetteurs TV de Londres et Paris cessaient leurs

émissions le jour même de la déclaration des hostilités, et personne ne savait

combien de temps durerait ce silence forcé.

Le 441 lignes en France

Pour éviter que son

matériel ne soit livré à l'Occupant, la Résistance avait décidé de saboter

l'émetteur de télévision parisien. Les Allemands, de leur côté, avaient mis en

service dès 1935 le premier véritable réseau de télévision au monde : des

câbles spéciaux de la Reichspost transmettaient les émissions en 180 lignes

du "Fernsehsender Paul Nipkow" berlinois à Hambourg, Francfort, Bayreuth

et Leipzig où des émetteurs locaux les diffusaient dans ces villes pour 4000

récepteurs familiaux et plusieurs salles de télévision publique. Ce service

allait même être maintenu (en 441 lignes) sur ce réseau de câbles malgré la

destruction de la tour TV «Funkturm» de Berlin en

1944...

Spécialistes du pillage industriel dans les pays occupés, les

nazis voulaient récupérer dès août 1941 certains éléments de l'émetteur 455

lignes français. La société Telefunken avait en effet adopté une définition

de 441 lignes toute proche et utilisée aussi, nous l'avons vu, par les Etats

Unis.

La société allemande,

qui était déjà associée à la Compagnie des Compteurs depuis 1936, signait avec

elle un nouvel accord de "collaboration" ( ! )

pour l'installation d'une station de

télévision à Paris.

En réalité, l'initiateur de ce projet était loin d'être

un fanatique de la propagande hitlérienne !...

Mandaté par Telefunken pour

démanteler l'émetteur français, le jeune officier allemand Kurt

Hinzmann, prit rapidement goût à la vie parisienne et n'eut bientôt aucune envie

de retourner à Berlin : la station locale, dont il avait dirigé les programmes

dès 1938, tombait dans la routine d'émissions pour quelques hôpitaux militaires

et dignitaires nazis privilégiés.

Habile, Kurt Hinzmann sut convaincre les interlocuteurs appropriés et

pour installer sa nouvelle station, exigeait de rechercher et choisir lui-même

les futurs studios aux frais de l'Etat Français. Son choix définitif se portait

sur les vastes locaux de l'ancien théâtre-dancing «Magic City» au 188 rue de

l'Université, sur la «Pension de famille de l'Alma» au 13-15 rue Cognacq Jay et

sur un garage qui les séparait. Autre atout, ces futurs studios avaient

l'avantage de la proximité de la Tour Eiffel, résolvant ainsi les problèmes de

liaisons avec l'émetteur : les câbles coaxiaux ne pouvaient en effet dépasser

quelques centaines de mètres sans déperdition de la qualité d'image à cette

époque.

Hinzmann était un visionnaire : abandonnés seulement dans les années 80

par les deux grandes chaînes françaises TF1 puis Antenne 2, ces locaux hébergent

désormais TV5, la chaîne internationale francophone.

L'apogée : les années de guerre

Inaugurée le 30 septembre 1943, «Paris-Télévision» alias

«Fernsehsender Paris» commençait à émettre depuis la Tour Eiffel avec la

nouvelle définition de 441 lignes, sur le modèle allemand et avec du matériel

Telefunken.

Les deux à quatre heures d'émissions quotidiennes étaient bilingues

(français-allemand), la station ayant pour mission prioritaire la distraction

des blessés militaires allemands hébergés dans les hôpitaux de la région

parisienne.

Théâtre, films et variétés dominaient une programmation établie de façon

à être comprise par le plus grand nombre : alors que la danse et la chanson

n'avaient pas besoin de traduction, certaines émissions faisaient l'objet de

diffusions séparées en français et en allemand, notamment pour le théâtre et les

actualités cinématographiques de propagande allemande "Wochenschau" et

"France-Actualités" de Vichy.

A son insu, l'Occupant allait d'ailleurs renseigner

très

efficacement les Alliés sur l'efficacité de leurs bombardements sur Paris :

découvert par hasard, le puissant signal de la Tour Eiffel put être capté grâce

à un "rideau" de 32 ( ! ) antennes de réception et un téléviseur 405

lignes britannique adapté aux 441 lignes et aux

fréquences parisiennes. Regardés avec attention par des agents secrets à la

station radar de Beacon Hill, dans le Sud-Ouest de l'Angleterre, les journaux

français et allemands du "Fernsehsender Paris" permirent ainsi aux Britanniques

de

connaître pendant deux

ans l'efficacité réelle de leurs raids

aériens !...

De son côté d'ailleurs, l'émetteur 405 lignes d'Alexandra

Palace reprit du service de façon inattendue : ses fréquences étant proches de

celles d'une balise de radioguidage de la Luftwaffe installée à Calais, il fut

adapté pour en brouiller les émissions destinées à orienter les bombardiers

nazis vers Londres. Ceux-ci, égarés dans l'Atlantique, ne purent utiliser ce

système qui fut rapidement abandonné...

A Paris, la nouvelle station de télévision employait plus de 100

personnes. Elle fonctionnait de midi à minuit, mais se contentait de relayer la

radio «HöNäFü» de Berlin en accompagnement sonore de sa mire en dehors des émissions

télévisées. Deux caméras Téléfunken étaient en service et hormis les films de

télécinéma, toutes les émissions se faisaient en direct, aucun moyen

d'enregistrement n'existant à cette époque.

Le fils de René Barthélémy révéla plus tard que son père, hostile à cette

collaboration forcée avec les Allemands, rélégua son précieux téléviseur dans sa

cave jusqu'à la Libération. Pourtant Kurt Hinzmann était loin d'être un

propagandiste nazi. Ses équipes techniques étaient placées sous la tutelle

officielle du «HöNäFü», sous contrôle de l'omniprésente Gestapo, mais

accueillaient en réalité avec l'indifférence bienveillante de Hinzmann,

des jeunes réfractaires au STO, des juifs ou des communistes recherchés par

les Nazis. Lorsque la Gestapo se présentait pour un contrôle, il faisait

discrètement prévenir ses collaborateurs en danger pour les mettre à l'abri.

Hinzmann ne s'en tiendra d'ailleurs pas là : le 17 août 1944, recevant l'ordre

de Berlin de faire sauter les installations, il se contentera de faire tirer

quelques coups de feu symboliques dans des équipements sans importance, en

laissant aux Français une station de télévision totalement opérationnelle

et parmi les plus performantes du monde.

Malgré les rigueurs de l'immédiate après-guerre, et alors que le réseau

de radiodiffusion était exsangue (seul l'émetteur de Limoges avait échappé au

sabotage) la télévision parisienne était en mesure de reprendre ses émissions

dès le 1er octobre 1945. Celles-ci allaient se limiter à une heure par jour pendant

plusieurs mois, mais l'essentiel étaient là : avec ses 441 lignes et ses

équipements récents hérités de la guerre, la télévision française était devenue

une réalité (pour

voir une émission de plateau avec caméra 441 lignes cliquer

ici,

pour voir un message d'excuse d'interruption du son, cliquer

ici

).

Le déclin : la course aux définitions

Le gouvernement français avait su très vite reconnaître la valeur de Kurt

Hinzmann, qu'il avait fait rappeler dès 1948 pour aider la Compagnie des

Compteurs à imposer sa technologie en 450 lignes dans la lutte des définitions

dans l'Allemagne en reconstruction. Sous la forte influence américaine (plan

Marshall oblige) ce pays choisira finalement le 625 lignes,

adaptation "européenne" du 525 lignes américain définitivement adopté dès 1941

aux dépens du 441 lignes. Excellents technico-commerciaux, les Allemands imposeront rapidement leur

nouveau standard dans toute

l'Europe, puis, progressivement dans tous les pays du monde s'équipant en réseaux

de télévision.

Deux pays résisteront longtemps à cette vague

venue d'Allemagne : ses anciens ennemis dont les émetteurs avaient dû se

taire dès le 3 septembre 1939. La France adoptera le 819 lignes de 1948

à 1983 et la

Grande-Bretagne conservera son 405 lignes jusqu'à cette même date (pour

voir la pose d'une antenne TV captant la BBC dans les années 50, cliquez ici

). Avec quelques variantes techniques

individuelles, la BBC et l'ORTF n'adopteront le 625 lignes que dans

les années 60 pour leur deuxième programme, lorsqu'une conférence internationale

imposera cette définition unique pour les futures émissions en couleurs.

Dès la Libération, l'émetteur 441 lignes parisien fonctionnera à la satisfaction générale de

ses téléspectateurs pendant plusieurs années, même après le lancement du réseau national 819 lignes, qui aura la préférence des professionnels et du

public grâce à ses images d'une qualité inégalée (pour

voir le sommet de la Tour Eiffel vers 1950, cliquer

ici

). Entre temps, faisant preuve d'ingéniosité

et de persévérance, techniciens, réalisateurs et journalistes auront su lancer

la « RTF » du 441 lignes sur les chemins de la gloire : retransmission

en direct, grâce à un "ballon saucisse" militaire, de l'arrivée

du Tour de France, création du premier journal télévisé quotidien connu au

monde, diffusions de pièces de théâtre (dites "dramatiques")

en direct... La découverte du «convertisseur de définition» (une caméra 441 lignes

reprenant l'image d'un moniteur 819 lignes à tube cathodique spécial) sonnera le

glas du matériel de production 441 lignes dès juillet 1952 (

pour voir l'image de la speakerine Catherine Langeais convertie de 819 en 405

lignes sur le réseau de la BBC, cliquer

ici

). L'émetteur

lui-même, initialement prévu pour durer jusqu'en 1958, cessera brutalement de

fonctionner le 2 janvier 1956, victime d'un incendie après une longue nuit

consacrée à la couverture des élections législatives.

Dans les années 80 la revue Antennes de TDF a révélé qu'en

reconnaissance pour les services rendus par Kurt Hinzmann, la France lui a

octroyé une pension d'ancien fonctionnaire de la Radiodiffusion-Télévision

Française. (à

suivre)

LE PLUS...

Pour ceux qui détiennent l'excellent livre "Cognacq Jay 1940 - La télévision française sous l'occupation" consacré au Fernsehsender Paris

par Thierry Kubler et Emmanuel Lemieux, la page 63 manquante est disponible ici (un grand merci à Monsieur Kubler).

En visite chez le directeur

général de la BBC en 1934, le ministre français des PTT George Mandel

découvrait avec intérêt un meuble encombrant doté d'une minuscule fenêtre en

forme de loupe : un téléviseur. Lorsqu'il y vit apparaître la retransmission en

direct du Derby d'Epsom par le pionnier écossais John Logie Baird, avec une qualité d'image grossière mais néanmoins

suffisante pour y distinguer les chevaux et leurs cavaliers, le ministre fut

convaincu : la télévision était une invention de l'avenir et il fallait la

développer le plus vite possible en France.

En visite chez le directeur

général de la BBC en 1934, le ministre français des PTT George Mandel

découvrait avec intérêt un meuble encombrant doté d'une minuscule fenêtre en

forme de loupe : un téléviseur. Lorsqu'il y vit apparaître la retransmission en

direct du Derby d'Epsom par le pionnier écossais John Logie Baird, avec une qualité d'image grossière mais néanmoins

suffisante pour y distinguer les chevaux et leurs cavaliers, le ministre fut

convaincu : la télévision était une invention de l'avenir et il fallait la

développer le plus vite possible en France. A cette

époque, les émissions TV expérimentales étaient diffusées sur les stations de

radio pendant leurs interruptions de programme (les radios n'émettant pas en

continu). Au lieu des paroles et de la musique, l'auditeur entendait alors un

vrombissement bizarre : l'émission de télévision !

A cette

époque, les émissions TV expérimentales étaient diffusées sur les stations de

radio pendant leurs interruptions de programme (les radios n'émettant pas en

continu). Au lieu des paroles et de la musique, l'auditeur entendait alors un

vrombissement bizarre : l'émission de télévision !

.jpg) Diffusées trois jours par

semaine (de 11h à 11h30 et de 20h à 20h30) et le dimanche (de 17h30 à 19h30) les

émissions étaient composées de variétés et d'interviews

en direct auxquelles s'ajoutaient des films d'actualités

cinématographiques et de court métrage.

Heureusement l'Exposition

Universelle de 1937 allait fortement contribuer à mieux faire connaître la

télévision auprès du public, tandis que les travaux continuaient pour améliorer

ses performances techniques.

Diffusées trois jours par

semaine (de 11h à 11h30 et de 20h à 20h30) et le dimanche (de 17h30 à 19h30) les

émissions étaient composées de variétés et d'interviews

en direct auxquelles s'ajoutaient des films d'actualités

cinématographiques et de court métrage.

Heureusement l'Exposition

Universelle de 1937 allait fortement contribuer à mieux faire connaître la

télévision auprès du public, tandis que les travaux continuaient pour améliorer

ses performances techniques.